乙塚古墳は、7世紀前半に作られた、南北約27m、東西26m、高さ約6mの大型の方墳(ほうふん)です。ふき石はありません。横穴式石室(よこあなしきせきしつ)は全長約19mで、使われている石材は大きく、内部は立ったまま見学できます。早くから盗掘(とうくつ)されており、副葬品(ふくそうひん)などくわしいことはわかりませんが、発掘調査(はっくつちょうさ)により、鳥のかざりがついた蓋(ふた)をもつ装飾付須恵器(そうしょくつきすえき)などが出土(しゅつど)しています。

一方、700m西にある段尻巻古墳(だんじりまきこふん)は直径約24m、高さ約4mの円墳(えんぷん)で、全長約9mの横穴式石室(よこあなしきせきしつ)をもちます。この墳丘(ふんきゅう)にもふき石はありません。墳丘(ふんきゅう)の形は違いますが、乙塚古墳(おとづかこふん)とほぼ同じ、7世紀前半につくられたと考えられています。この2つの古墳をあわせて、国の史跡に指定されました。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

全景

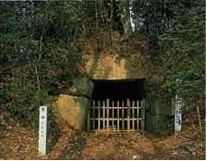

乙塚古墳石室入口

段尻巻古墳石室入口

| 現在の様子 | 見学は自由にできますが、危険なので石室内には入らないで下さい |

|---|