石灰岩(せっかいがん)の洞窟(どうくつ)の中で、縄文時代(じょうもんじだい)の土器(どき)、石器(せっき)、骨角器(こっかくき)、アクセサリーがみつかりました。洞窟(どうくつ)は、なかに入ると右に曲がったり、左に曲がったりして奥(おく)まで続いていますが、いまは天井(てんじょう)がくずれていて、奥(おく)まで行くことができません。石器(せっき)は、槍(やり)の先につける有舌尖頭器(ゆうぜつせんとうき)など狩(か)りの道具で、遺跡(いせき)のまわりで取れるチャートで作られているものが多く、中には大分県(おおいたけん)の姫島(ひめしま)の黒曜石(こくようせき)や、香川県(かがわけん)のサヌカイトで作られたものも含(ふく)まれています。アクセサリーは、タカラガイやイモガイで作られたものです。これらの貝は海でとれるものなので、土佐湾(とさわん)でとってきたのでしょうか。夏の洞窟(どうくつ)のなかは、ひんやりとしていて、意外(いがい)に住みやすかったかもしれません。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

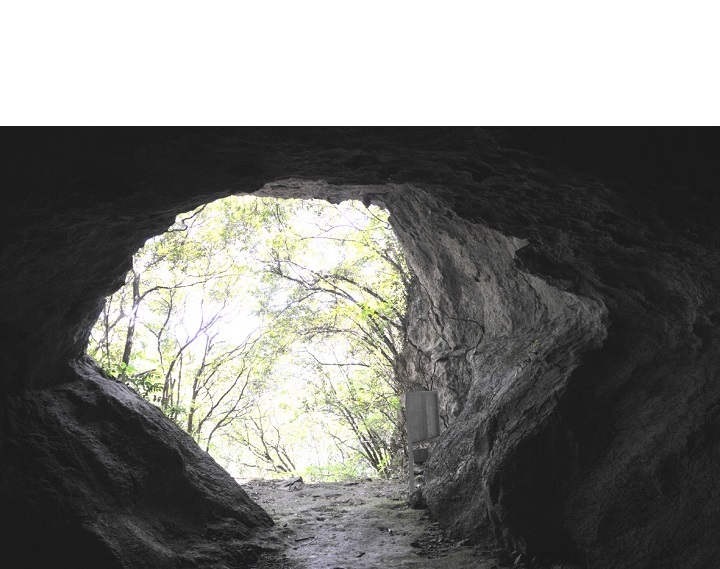

洞窟内からの風景

縄文土器のかけら

尖頭器(左)、矢じり(中)、石斧(右)

| 現在の様子 | 現地は、見学できますが、古い遺跡(いせき)のため、中に入るときは十分にご注意ください |

|---|