松ノ木遺跡(まつのきいせき)は、山にかこまれた川辺(かわべ)にあります。みごとなもようが描(えが)かれた縄文土器(じょうもんどき)がたくさんみつかっています。破片(はへん)だけでなく、全体の形がわかるものもたくさんあり、高知県(こうちけん)の縄文土器(じょうもんどき)の研究(けんきゅう)には欠かせないものとなっています。魚をとる網(あみ)につける石のおもりや、石の矢じりもたくさんみつかっていることから、シカやイノシシ、ドングリ、川魚など、山や川の恵(めぐ)みを使って生活していたことがわかります。また、海でしかとれないタイの骨(ほね)も出土(しゅつど)しており、瀬戸内海(せとないかい)か太平洋(たいへいよう)などの海辺(うみべ)の近くでくらす人びとと、お互(たが)いに必要なものを交換(こうかん)をしていたことを示しています。松ノ木遺跡(いせき)は、ちょうど瀬戸内海(せとないかい)と太平洋(たいへいよう)のまん中で、さらに東西方向でも四国のまん中にあたり、四国(しこく)山地の中を移動(いどう)する時には、かならず立ち寄るような場所だったのでないでしょうか。縄文時代(じょうもんじだい)だけでなく、弥生時代(やよいじだい)以降(いこう)も、人々が行きかう場所として、重要(じゅうよう)な場所であり続けました。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

遠景

縄文土器

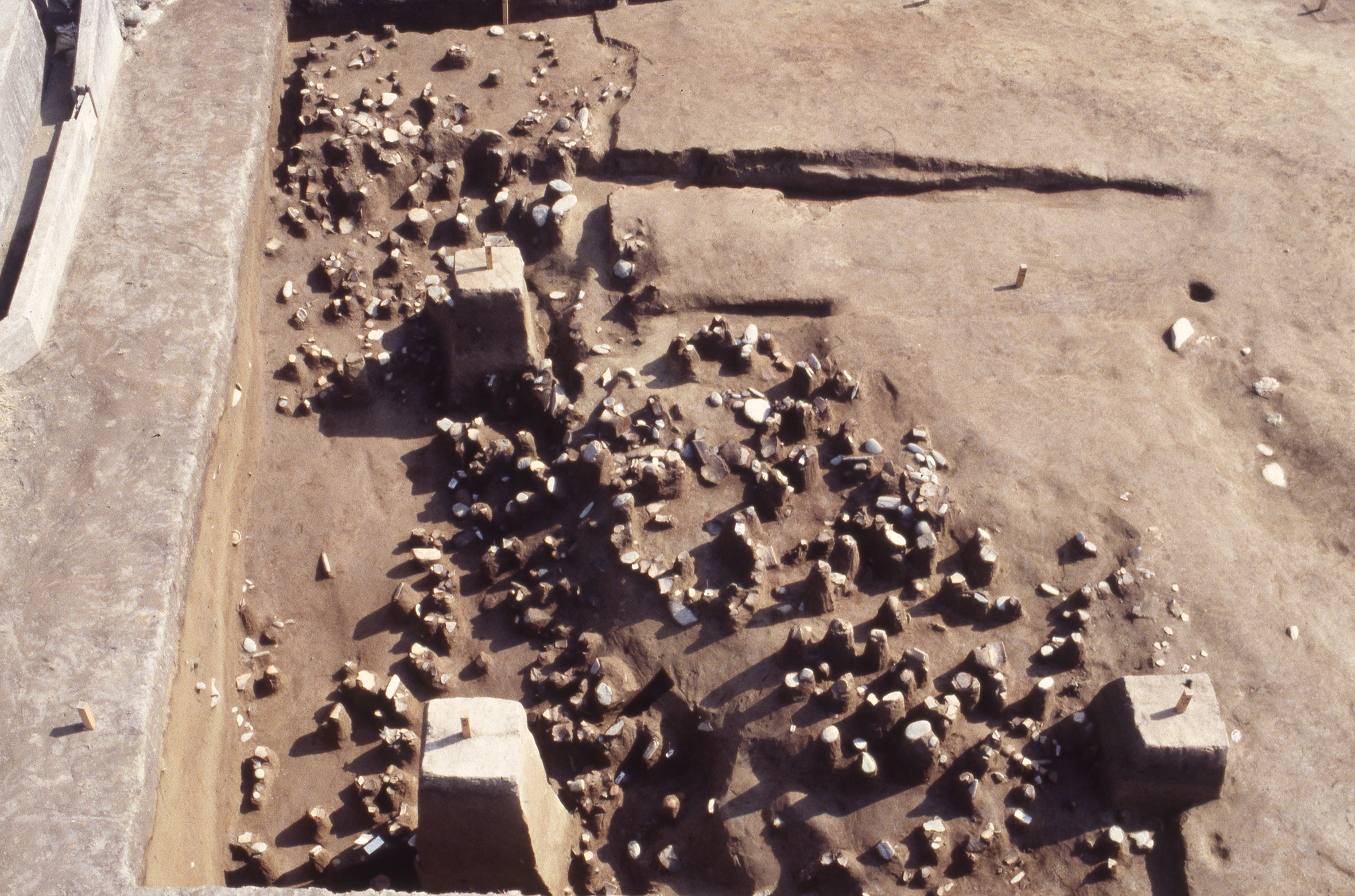

縄文土器が出土したときのようす

| 現在の様子 | 現在は私有地のため、見学はできません。出土品の一部は、「本山プラチナセンター」で展示しています |

|---|