遺跡(いせき)は、雄物川(おものがわ)の支流の荒川(あらかわ)ぞいの台地にあります。県内では、初めて発掘された旧石器時代(きゅうせっきじだい)の遺跡(いせき)で、1000点をこえる石器(せっき)が出土(しゅつど)しました。なかでも、小さな二枚貝の貝殻(かいがら)のような小形の石器(せっき)が特徴(とくちょう)です。石器(せっき)を作るため、おもに頁岩(けつがん)のかたまりから刺身(さしみ)のように石をはぎとる技術(ぎじゅつ)は、「米ヶ森技法(よねがもりぎほう)」とよばれています。こうしてできあがった石器(せっき)は、手で持って、小刀(こがたな)のようにして使ったようです。この遺跡(いせき)は、獲物(えもの)を追って移動した人々が、キャンプした遺跡(いせき)と考えられます。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

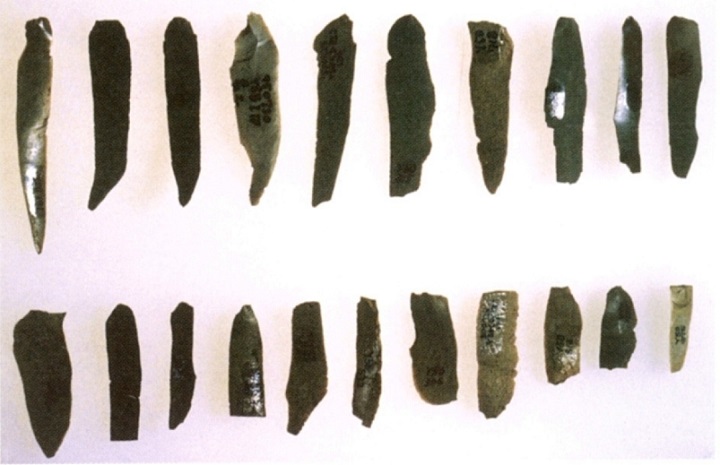

ナイフ形石器

細石刃

米ヶ森型台形石器の石核(上・下)

| 現在の様子 | 現地は、国道46号線の「道の駅協和 四季の森」北東側のグランドゴルフ場をはさんだ小高い丘の上にあたります。「米ヶ森」と呼ばれる山の裾にあたりますが、発掘調査から40年以上経過し、現在は杉林で覆われているため、見学できません |

|---|