雄物川(おものがわ)の上流、成瀬川(なるせがわ)ぞいの台地の上にある、縄文時代前期(じょうもんじだいぜんき)のムラの跡(あと)で、住居(たて穴建物)や墓穴(はかあな)などがみつかっています。人々が暮(く)らしたのは台地の上でしたが、台地のしゃ面を下った場所から、長さがおよそ35~60㎝の4本のとても大きな磨製石斧(ませいせきふ)が出土(しゅつど)しました。大きな平たい石を、小さな石の刃物でゴシゴシと削(けず)って切り取る「擦切技法(すりきりぎほう)」とよばれる方法で形をつくり、表面には装飾のための溝を彫(ほ)ったり、剣のような鎬(しのぎ)をつくったりしています。刃の形も、丸いものと直線的なものとが2本ずつあります。石材は、400kmも離れた北海道でしかとれないアオトラ石を使っています。何かの儀式(ぎしき)に使われた、特別な石斧(いしおの)だったようです。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

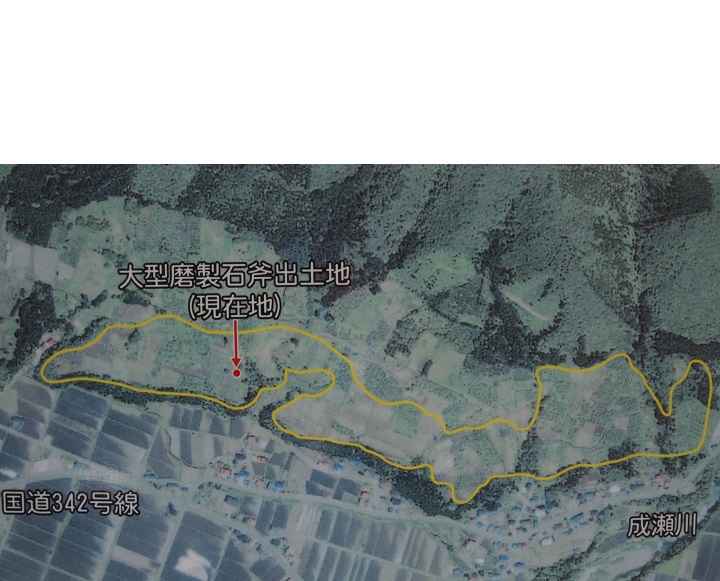

遺跡の範囲を表したイラスト

最長60.2cmの大型磨製石斧 ※うちのお宝ベスト5

体験学習のようす

| 現在の様子 | 現地は、国道342号線の北側段丘(だんきゅう)にある畑で、見学できます。「東成瀬村まるごと自然館」では、出土品(しゅつどひん)の展示(てんじ)ほか、たて穴住居跡(あと)を復元(ふくげん)しています |

|---|