台地の上に作られた縄文時代(じょうもんじだい)のムラです。縄文時代(じょうもんじだい)の前期(ぜんき)から中期(ちゅうき)に、住居(たて穴建物)43軒(けん)が作られ、中期後半(ちゅうきこうはん)には広場を囲む環状集落(かんじょうしゅうらく)になりました。ムラの中央の広場には、200ヶ所以上の立石(りっせき)や集石(しゅうせき)、土坑(どこう)がみつかっています。土坑(どこう)にはクリ、ハシバミ、クルミなどの木の実がたくわえられていました。また、土器(どき)の特徴(とくちょう)から関東(かんとう)地方、信州(しんしゅう)地方、東海(とうかい)地方や近畿(きんき)地方など、各地の影響(えいきょう)がみられ、この地が日本の中央にあり、人々の交流の中心にあったことがわかります。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

遺跡のようす

復元されたたて穴建物

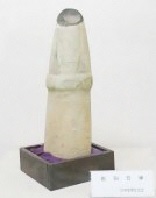

石棒