標高(ひょうこう)16〜19mの丘の上にある弥生時代(やよいじだい)から古墳時代(こふんじだい)にかけてのムラと墓地(ぼち)です。弥生時代中期(やよいじだいちゅうき)の環濠(かんごう)と方形周溝墓(ほうけいしゅこうぼ)群、弥生時代(やよいじだい)の終わりからの円形周溝墓(えんけいしゅうこうぼ)、古墳時代(こふんじだい)初めの前方後方形(ぜんぽうこうほうけい)の周溝墓(しゅうこうぼ)、古墳時代後期(こふんじだいこうき)の住居(たて穴建物)跡や ほったて柱建物の跡(あと)がみつかりました。ムラは、弥生時代中期(やよいじだいちゅうき)には、二重の濠(ほり)をめぐらす環濠集落(かんごうしゅうらく)になり、みつかった方形周溝墓(ほうけいしゅこうぼ)は、すべてムラを囲(かこ)む外がわの環濠(かんごう)からはなれたところにありました。さらに弥生時代(やよいじだい)の終わりには、円墳(えんぷん)と方墳(ほうふん)が同じ墓地(ぼち)でいっしょにつくられました。

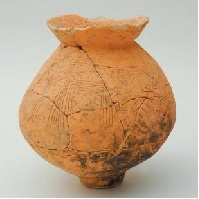

また、方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)の溝(みぞ)から、シカ、人物、高床建物(たかゆかたてもの)などの絵が描(えが)かれためずらしい絵画土器(かいがどき)が発見されました。

※青文字の用語の解説は、用語集ページへ

27号墓

絵画土器

| 現在の様子 | 大垣市(おおがきし)の街(まち)のなかに、見学できる墳丘墓(ふんきゅうぼ)があります。絵画土器(かいがどき)をはじめとする出土品(しゅつどひん)の一部は、大垣市(おおがきし)の歴史民俗資料館(れきしみんぞくしりょうかん)に展示(てんじ)されています |

|---|